데이비드 호크니와의 대화

Conversations with David Hockney

[다시, 그림이다]

마틴 게이퍼드 지음

주은정 옮김 | 디자인하우스(2012)

코로나 바이러스에 대처하는 사회적 거리두기, 자발적 집콕 생활도 제법 적응할 만큼 적응하고 나니 이제사 갈무리하기만 급급했던 지나간 시간을 천천히 되돌아보고 정리해 둘 여백이 생기는 것 같다. 지난 주엔 장난감과 책이 어지러진 방을 정리했고, 이번 주 들어서는 쌓아 두었던 책을 틈틈이 보는 여유가 조금씩 생겼다. 아이들 학교와 어린이집은 방학 및 휴원 연장이 되고, 남편은 재택근무에 돌입하는 와중에 네 식구의 삼시 세끼 타임은 어김없이 찾아오지만. 오늘은 맘 먹고 지난 여름, 뜨거웠던 8월로 잠깐 돌아가려 한다.

작년 여름, 데이비드 호크니 전시 다시 돌아보기.

마상공원작은도서관에서 제일 먼저 눈에 들어와 집어들었던 책 [다시, 그림이다]와 함께.

책을 먼저 보고 미술관에 갔으면 좋았을걸. 늦게나마 다시 찾아보고, 호크니 재단 홈페이지에도 들어가 메이킹 필름도 보며 지난 시간을 더듬거리는 일도 꽤나 여유롭고 재미가 쏠쏠하다.

#2019, 여름. 데이비드 호크니 전

덥고 축축한 공기를 뚫고 이어지는 사람들의 행렬과 뜨거운 열기를 잊지 못한다. 살며시 불어오는 바람에 전시 현수막이 깃발처럼 나부끼고, 엄마 손에 붙들려 미술관 초입에 들어선 두 아이들은 덥다면서도 저 멀리 돌담길을 앞질러 달아났다.

미리 예매한 표를 찾으려는데 티케팅하는 사람들이 만들어낸 줄도 만만치 않게 길다. 굳이 아이들까지 힘들게 하고 싶지 않아 입구 돌바닥에 앉혀 놓고 티케팅 줄에 합류한다. 희뿌연 먹구름이 푸른 하늘을 메우더니 아주 잠깐 소나기 빗방울이 여리게 들이친다. 마침 장우산을 갖고 있던 큰 아이가 우산을 펼쳐 동생과 함께 쓰고 떨어지는 빗방울에 손을 뻗어 본다.

미술관 안으로 들어서니 전시장 바깥에 줄을 선 사람들보다 더 많은 인파로 로비는 발 디딜 틈이 없다. 대기 중인 관람객들은 전시 스탭의 안내에 따라 전시장 입작을 기다린다. 예상보다 많은 인파에 휩쓸려 혹시나 아이들 손을 놓칠까 걱정이 앞서고, 과욕을 부렸나 싶었지만 마음껏 여유롭게 감상하고자 하는 마음 따위는 이미 저 밑으로 내려놓기로 한다. 지금 이 뜨거운 열기로 가득찬 전시장 한복판에 있는 시간만이라도 충분히 누리자고 마음을 먹었던 날.

투명하리만큼 눈부신 여름이 사각 프레임 안에서 어찌나 명료하고 심플하게 담겨있던지 작품 제목도 시원하고 싱그러웠던 <더 큰 첨벙> (1967).

푹푹 찌는 무더위 한 가운데의 여름날. 아무 생각 없이 끌리는 대로 그림 속 수영장 속으로 ‘풍덩’ 뛰어들고 싶던 작품.

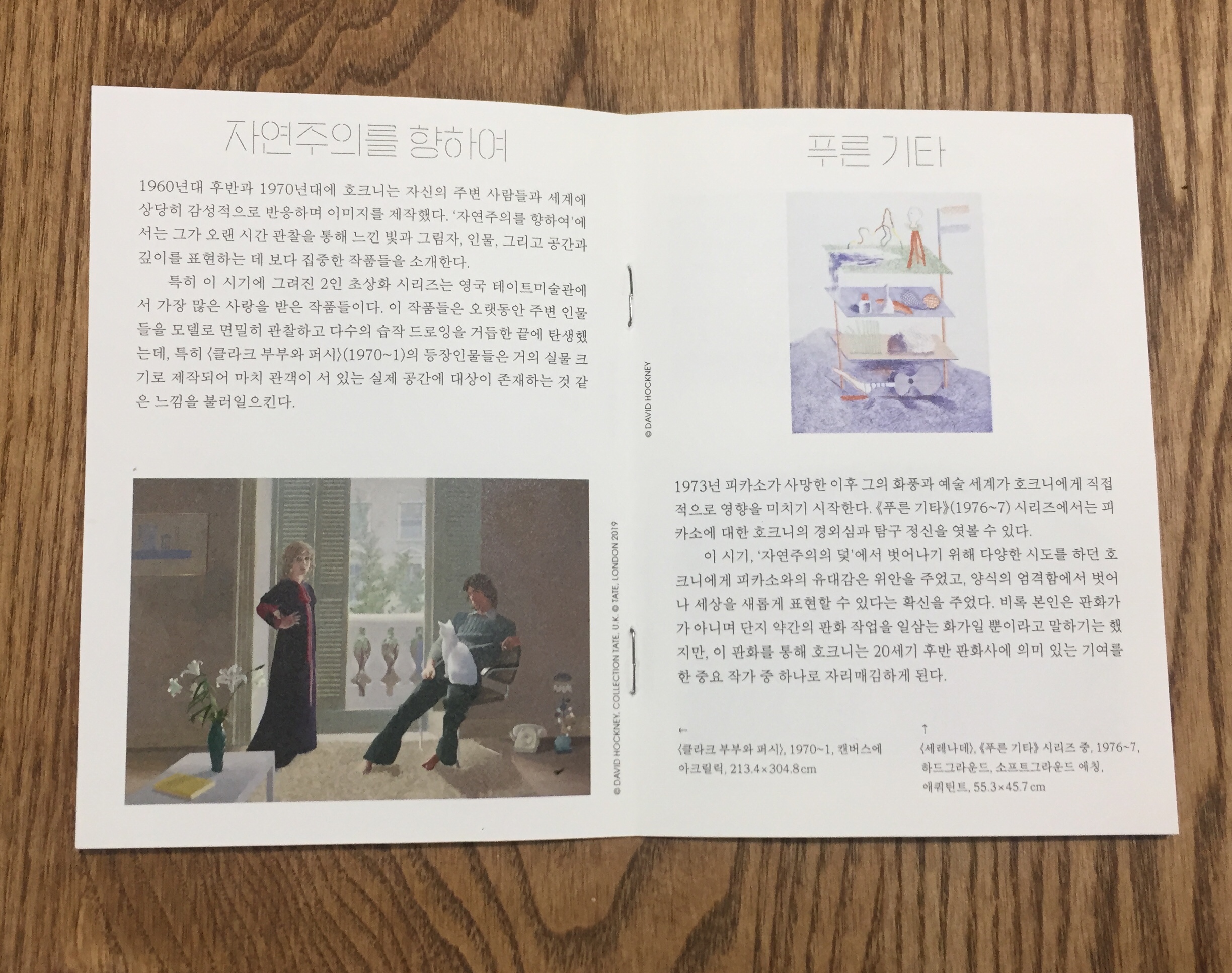

보고 싶었던 초상화 시리즈 중 <클라크 부부와 퍼시>(1970~1) 는 사람들 틈바구니에 끼여 제대로 감상도 못한 채 먼 발치에서 볼 수 밖에 없었다. 작품 속 두 주인공 부부의 모습보다, 그들을 바라보던 많은 사람들의 뒷모습이 겹겹이 쌓이는 가운데 내 두 손은 두 아이의 손을 꽉 부여잡느라 땀이 흥건해졌다. 인파속을 헤치며 겨우 겨우 거북이 걸음으로 전진할 수 밖에 없었기에 아이들이 급히 지쳐버린 탓도 있다. (다음번 그 어떤 전시든지 아이들과 함께 오기 전에 평일 오전 시간을 활용해 나홀로 감상을 충분히, 차고 넘치게 해야지...)

아쉽지만 발걸음을 돌려야 했기에 더 더 아쉽고 미련이 남던 작품.

그래도 큰 아이가 여전히 기억하는 그림이 있다면,

<와터 근처의 더 큰 나무들>!!

“그림이 엄청 컸잖아. 키 큰 나무들이 가득하고

네모난 칸이 여러개 이어져 있었고....”

“오랫동안 바라보기 그리고 열심히 바라보기는 호크니의 삶과 예술에서 핵심적인 행위이고, 또한 그의 가장 큰 두 가지 기쁨이라는 점이 드러났다.”

_ 다시, 그림이다 p.27 파라다이스 요크셔 중에서

책을 통해 호크니가 그림에 열중하며 가장 중요하게 생각했던 것이 무엇이었는지 한층 더 깊이 볼 수 있게 되었는데, 특히 감탄했던 작품이 만들어지는 과정과 의미를 상세히 담겨 있다보니 아이와 감탄해 마지 않았던 그 순간과 작품을 좀 더 오래 기억해 두고 싶어서 나의 손은 어느새 검색창 사파리에 들어가 호크니 재단의 링크를 따라가고 있었다.

* 메이킹 필름

https://thedavidhockneyfoundation.org

“이것은 그저 환영이 아닙니다. 이 작품은 당신으로 하여금 ‘그 안으로 발을 들여놓고 싶다’고 생각하게 만드는 그림이 아니라는 뜻입니다. 당신의 마음은 이미 그 안에 있습니다. 이 작품은 당신을 감싸 안습니다. 나는 사람들이 이 작품앞에서 이런 경험을 했으면 합니다. 이 작품은 거대한 회화입니다. 이렇게 큰 회화는 많지 않습니다.”

_ 다시,그림이다 p. 65

점점 더 커지는 그림 중에서

(와터 근처의 더 큰 나무들 또는 새로운 포스트

- 사진 시대를 위한 야외에서 그린 회화 2007)

가로 12미터, 세로 4미터에 달하는 엄청난 커다란 회화 작품 안에서 감상자들은 그림을 그저 보는 것이 아닌, 그 안에 폭 들어가 나무들 바로 곁에 있다는 느낌을 받게 된다. 다른 사람들만 없다면, 그 공간에 나 혼자만 있다면 시간 제한 없이 천천히 거닐며 나뭇가지와 풀과 꽃, 차분한 집, 공기.... 하나하나 탐닉하고 싶다. 와! 하고 끝나고 마는 짧은 탄성으로 끝나기 보다는. 그래서 그 여름날의 전시가 더 눈에 밟히는 순간..

“이 작품 앞에 선 감상자들은 직감적으로 이를 공감할 것입니다. 사진은 이런 일을 할 수 없다는 사실을 잘 알고 있습니다. 다시 말해 사진은 이와 같은 방식으로 당신에게 공간을 보여줄 수 없습니다. 사진은 공간이 아닌 그저 표면만을 봅니다. 그러나 공간은 표면보다 훨씬 신비롭습니다. 내 생각에 최종 작품은 보는 이에게 그곳에 존재한다는 감각을 일깨워줄 것입니다. “

그의 말처럼 오래도록 그 공간에 머무르고 싶은 건, 총 50개에 이르는 캔버스 작품을 쉬이 그냥 넘겨보고 싶지 않아서다. 사람 키를 훌쩍 넘고도 적막한 하늘을 향해 무한대로 뻗어있는 나무 가지들의 손짓, 뻗어나가는 자연의 흐름, 몸속을 타고 흐르는 혈관처럼 촘촘히 유기적으로 이어지고 연결된 구조, 그 커다란 나무를 품고 있는 푸른 대지, 그리고 집이라는 구조물의 어우러짐...

막상 작품 앞에서 지금 이렇게 글로 정리하듯 한땀 한땀 그림을 감상하진 못했기에! 책을 보고 다시 떠올리고, 메이킹 필름을 보며 그 과정을 보고 나니 지난 여름 미술관에서 감탄했던 작품이 기억 속에 더 선명히 각인되는 느낌이랄까.

“한 번에 세시간씩 그곳에 앉아 나뭇가지들을 하염없이 바라보았습니다. 나뭇가지들은 아래를 향해 누워 있었습니다. 실제로는 내가 올려다보고 있었지만 말입니다.

(...)

내가 정한 마감은 그 여름 전시가 아니었습니다. 기한은 봄이 오기 전이었습니다. 봄이 되면 사물들이 변하기 때문입니다. 주제는 겨울나무입니다. 여름이 되면 나무는 나뭇잎으로 가득 찬 단단한 덩어리가 됩니다. 그러면 그 내부를 들여다볼 수 없습니다. 그런 것에는 흥미가 없습니다. 나는 겨울나무를 좋아합니다. 환상적이지요. 그 나무들을 그리는 데 방해가 된 것은 겨울에는 빛이 충분하지 않다는 점이었습니다. 12월과 1월 이곳에서는 운이 좋아야 하루에 여섯 시간 정도의 햇빛을 볼 수 있으니까요. “

_ 다시, 그림이다 p. 70

아! 나뭇잎으로 가려지지 않고 나무의 가지 본연 그대로, 그 내부를 볼 수 있는 겨울나무여야만 했던 이유가 여기에 있었구나. 자연의 빛이 허락하는 시간 안에서 나무를 오랫동안, 그리고 열심히 바라본 호크니만의 대작일 수 밖에 없는 이유도.

'book. paper + log' 카테고리의 다른 글

| [어젯밤] 제임스 설터, 강렬하고 내밀한 10개의 단편 (0) | 2020.03.14 |

|---|---|

| [세상의 많고 많은 초록들] all about green things (0) | 2020.03.12 |

| [시간의 빛깔을 한 몽상] (0) | 2020.03.10 |

| [티티새] 눈부신 여름날, 바다, 그리고 (0) | 2020.03.09 |

| 글쓰기 에세이 _ 홍승은 _ <당신이 글을 쓰면 좋겠습니다> (0) | 2020.01.31 |